膵臓は胃の裏側、体の奥深いところに位置している臓器で、食べ物の消化を助ける膵液や、血糖値を調整するホルモンを分泌する重要な役割を担っています。私たちの生命を支える欠かせない膵臓ですが、膵臓の病気は初期のうちは自覚症状がほとんどないため、「沈黙の臓器」と呼ばれています。

この膵臓に発生する悪性腫瘍が、膵がん(膵臓がん)です。膵がんは早期の段階で見つけることが難しいがんのひとつで、腹痛や背中の痛み、黄疸、体重減少などの症状が出るころには、すでに進行していることも少なくありません。

しかし、膵がんの特徴やリスクを正しく理解し、適切な検査を受けることで、早期発見につながる可能性があります。この記事では、膵がんの主な症状や原因、検査方法などをわかりやすく解説します。

膵がん(膵臓がん)とは、胃の裏側の深い部分にある細長い臓器「膵臓」に発生する悪性腫瘍のことです。

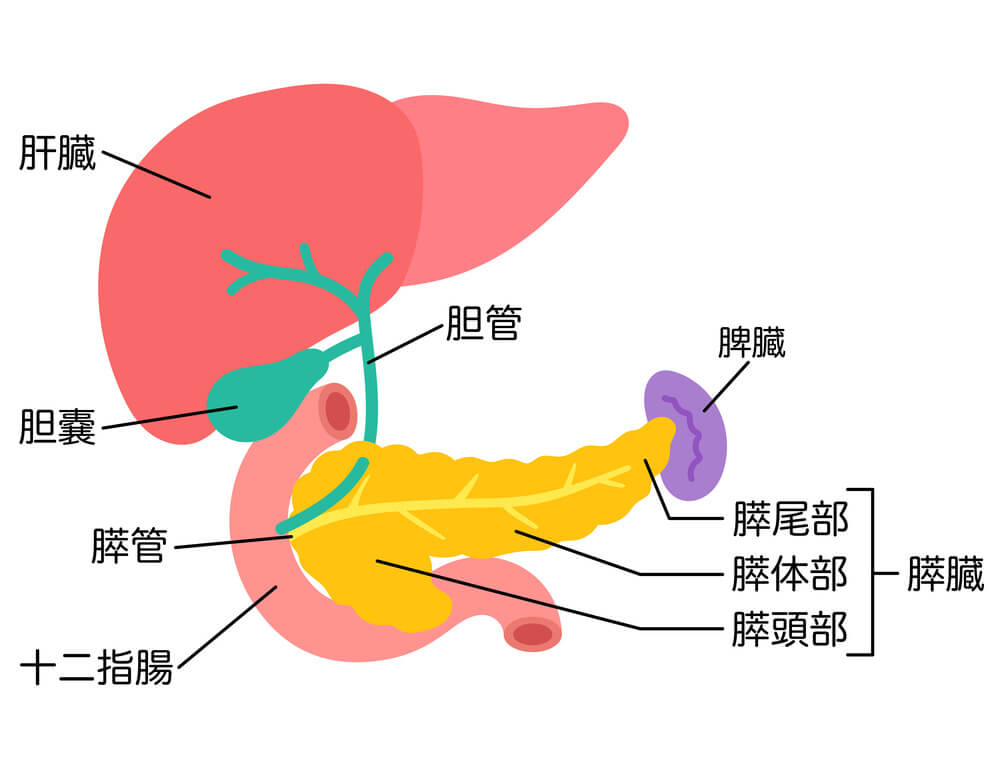

膵臓全体には「膵管」と呼ばれる、膵液の通り道があります。膵がんの多くはこの膵管から発生する「膵管がん」です。治療が難しいがんとして知られています。

膵がんは高齢の男性に多く、発症率は他のがんに比べて高くないものの、発見が遅れやすく死亡率が高いことが特徴です。厚生労働省の調査(2023年)によると、肺がん、大腸がんに次いでがん死亡原因の第3位のがんです。

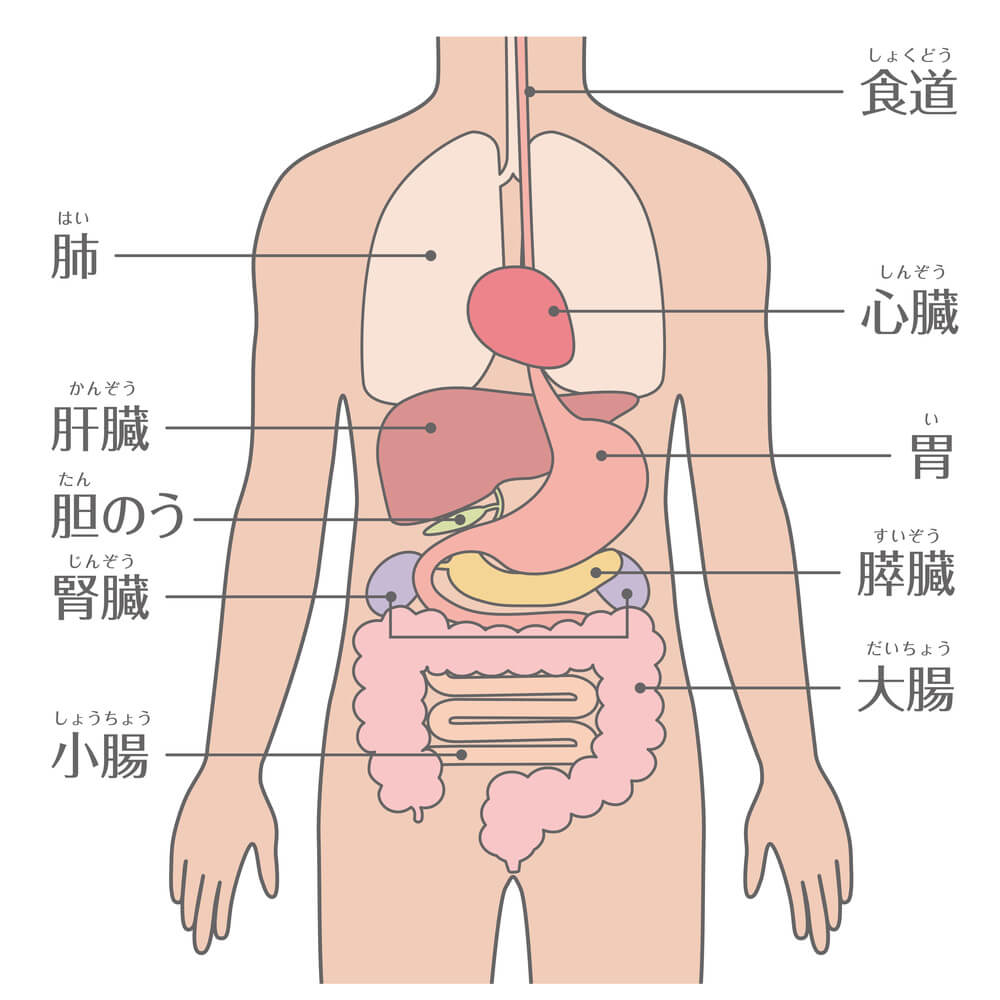

膵臓は胃の後ろ、背中側の深い位置にあり、長さはおよそ15~20cm、厚さは約2cm、重さは60~100gほどの細長い形をした臓器です。幅広い右側は「膵頭部」、細くなっている左側は「膵尾部」、その間の部分は「膵体部」と呼ばれています。

肝臓や脾臓、十二指腸などに囲まれた位置にあるため、体の表面から直接触れることはできず、超音波検査でも見えにくいことがあります。

膵臓は、私たちの生命活動を支える2つの重要な働きを担っています。ひとつは「外分泌機能」と呼ばれ、食べ物のタンパク質などを分解する膵液を十二指腸へ分泌する働きです。膵液にはさまざまな酵素が含まれており、消化・栄養吸収を助けています。

もうひとつは「内分泌機能」と呼ばれ、血糖値を調整するホルモン(インスリン、グルカゴンなど)を血液中に分泌する働きです。これらのホルモンがうまく働かないと、血糖値が乱れ、糖尿病を発症することがあります。

膵管にがんができると、膵液の流れが妨げられたり、ホルモンの分泌が低下したりするため、食欲不振・腹部の違和感・糖尿病の発症や悪化などの症状があらわれます。

「膵がん」と「膵臓がん」は、いずれも膵臓に発生する悪性腫瘍を指す言葉です。基本的には同じ意味で使われますが、「膵がん」は膵臓に発生するがん全体を広く指すことが多く、「膵臓がん」は膵管などの特定部位に発生するがんを指すこともあります。

膵臓にできる悪性腫瘍の約9割はこの「膵管がん」であるため、一般に「膵がん」や「膵臓がん」という場合は、膵管がんを意味していることがほとんどです。

膵がんの厄介な点は、初期段階ではほとんど自覚症状がないことです。そのため、症状をがあらわれたときにはすでにがんが進行しているケースも珍しくありません。ここでは、膵がんによくみられる症状を紹介します。

膵がんが大きくなり、膵管をふさいだり周囲の神経を圧迫したりすると、持続的な腹痛や背中の痛みがあらわれることがあります。特に腰の上部や背中側に、鈍く重い痛みを感じる人が多いとされています。

また、膵臓は体の奥にあるため、痛みの位置が特定しづらく、「おなかが張る(腹部膨満感)」、「みぞおちが痛い(心窩部痛)」などの違和感として感じることもあります。

膵臓の右側部分の「膵頭部」にがんができると、胆汁の流れを担う胆管が圧迫され、胆汁の流れが悪くなります。その結果、皮膚や白目が黄色くなる「黄疸」があらわれるほか、灰白色の便が出たり、皮膚がかゆくなったりします。

膵がんが進行すると、膵臓から分泌される膵液が減少し、食べ物の消化や吸収がうまくいかなくなります。これにより、食欲の低下や急激な体重減少が生じることがあります。

膵臓の内分泌機能が低下すると、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌が悪くなります。これにより、急に糖尿病を発症したり、もともとある糖尿病が悪化したりすることがあります。

生活習慣が変化していないのに血糖値が上がった、薬を変えていないのに血糖コントロールが悪くなった、という場合は、膵臓の異常が隠れている可能性もあるため注意が必要です。

膵がんの症状の中でも、「背中の痛み」は比較的特徴的なサインのひとつです。膵がんが神経に影響すると、背中や腰のあたりに響く痛みとして感じられることがあります。

初期のうちは「ただの腰痛かもしれない」と思ってしまう人も少なくありませんが、実際にはがんが進行している場合もあるため、注意が必要です。膵がんによる痛みの性質や場所を知っておくことが、早期発見の手がかりになります。

膵がんによる痛みは、鈍く重い痛みが続くのが特徴です。体を動かしても痛みが強くなったり軽くなったりすることが少なく、姿勢や動作によって変化しにくいとされています。痛みは、夜間に強くなる人も多く、眠れないほどの痛みを訴える人もいます。

膵臓は、胃の裏側に位置しているため、みぞおち(心窩部)や上腹部から背中、腰のあたりに広がるような痛みを感じることがあります。特に、膵臓の左側(膵尾部)にがんができた場合には、上腹部と背中にかけて放散するような痛みがあらわれることがあります。なかには、左肩まで痛みが広がるケースも報告されています。

膵がんによる痛みは、がんが膵臓の周囲に張り巡らされた神経を圧迫することで生じます。また、がんが膵液の通り道である膵管をふさいでしまうと、膵管の中の圧力が高まり、炎症を引き起こすことがあり、この炎症が痛みを引き起こす原因になると考えられています。

膵がんの発症には、さまざまな要因が関係していると考えられています。もともとの病気や生活習慣、遺伝的な要素などが複雑に重なり合って発症します。膵がんのリスク要因には、以下のようなものが挙げられます。

特定の病気や既往歴は、膵がんの発症リスクを高める可能性があります。ここでは、特に関連が深いとされる疾患について解説します。

慢性膵炎は長期間にわたって膵臓に炎症が続く状態です。膵臓が慢性的にダメージを受けることで細胞が変化し、がん化のリスクが高まります。慢性膵炎を持つ人は、持たない人と比較して膵がんの発症リスクが約12倍高いと報告されており、特に慢性膵炎と診断されてから2年以内に膵がんが見つかる頻度が高くなっています。

糖尿病も膵がんと深い関係がある疾患です。膵がんによって膵臓の外分泌機能が障害されることで、インスリンの分泌が減少し、高血糖になることが原因とされています。特に、糖尿病を発症してから1年未満の人では、膵がんの発症リスクが5.38倍と高くなっています。

膵管内乳頭粘液性腫瘍 (IPMN) は、膵管の中に粘液がたまって袋状の構造物(膵のう包)ができる病気です。この腫瘍の一部ががん化することが知られており、膵がんの前段階となることがあります。

また、IPMNと診断されない膵のう包からも、新たに膵がんが発生する可能性があることも指摘されており、慎重な検査で経過を観察することが重要です。

食事や運動、嗜好品など、日々の生活習慣も膵がんのリスクに影響を与えます。主な要因として以下の点が挙げられます。

喫煙は、膵がんの最も重要なリスク因子のひとつです。統計では、喫煙者は非喫煙者に比べて膵がんの発症リスクが約1.7倍高いとされています。また、喫煙は他のリスク要因と重なると、相乗的にリスクが上がることが明らかになっており、禁煙は膵がんの予防策のひとつとして推奨されています。

過度な飲酒も膵がんの発症リスクを高める要因とされています。長期間にわたって大量のアルコールを摂取すると、膵臓に炎症が起こりやすくなり、結果として慢性膵炎を引き起こし、膵がんの発症リスクを間接的に高めると考えられています。

肥満も膵がんのリスク要因のひとつです。国内の研究によると、BMIが30以上の男性は、膵がんの発症リスクが約3.5倍に上がると報告されています。

血縁者の中に膵がんを患った方がいる場合や、特定の遺伝子変異を受け継いでいる場合も、リスク要因として知られています。

家族に膵がんの人がいる場合、膵がんになるリスクは高くなります。日本における膵がん患者の3~10%が、家族にも膵がんの方がいると報告されています。特に、親子や兄弟姉妹に2人以上膵がんを患った人がいる場合は「家族性膵がん」と定義され、膵がんのリスクが6.79倍になると報告されています。

特定の遺伝子変異によって、遺伝的に膵がんになりやすい「遺伝性膵がん症候群」があります。遺伝性膵がん症候群には、幼少期から急性膵炎を繰り返す「遺伝性膵炎」や、「遺伝性乳がん卵巣がん症候群」、「家族性大腸ポリポージス」、「遺伝性非ポリポーシス大腸がん(リンチ症候群)」などがあり、一般の人より膵がんを発症しやすいことが報告されています。

膵がんは小さく、体の奥深くにあるため、一般的な健康診断や人間ドックの基本項目だけでは異常を見つけにくいとされています。そのため、わずかな異変を見逃さず、精密検査へとつなげることが重要です。

以下は、膵がんを発見するきっかけとなる可能性のある主な検査項目です。これらの検査で異常がみられた場合には、必要に応じてCTや超音波内視鏡検査など、よりくわしい精密検査が実施されます。

| 検査項目 | 異常が出た場合の可能性 | 注意点 |

| 腹部超音波(エコー)検査 | 膵管拡張、膵のう胞(袋)など | 胃や腸のガスや肥満などで膵臓が見えにくい場合があり、検査をする人の技術にも左右される。特に、膵尾部などの異常は検出が難しい。 |

| 血液検査(膵酵素) | アミラーゼ、エラスターゼなどの高値 | 膵がん以外の膵炎などでも上昇することがある。また、膵がんでも正常値を示す場合がある。 |

| 血液検査(腫瘍マーカー) | CA19-9、CEAなどの高値 | 膵がん以外の肺がん、卵巣がん、子宮がんなどでも上昇することがある。また、膵がんでも正常値を示す場合があり、陽性率は5~7割程度とされる。 |

| 血液検査(血糖値) | 血糖値の急激な悪化や新たな糖尿病の発症 | 血糖値の変動は他の原因でも起こるため、膵がんと関連しない場合もある。 |

膵臓がんは、早期発見が特に難しいがんのひとつです。膵臓は体の奥深くにあり、がんが小さいうちは自覚症状もほとんどないため、気づいたときには進行していることも少なくありません。そのため、膵がんの症状やリスク要因を正しく理解し、定期的に検査を受けることが重要です。

しかし、一般的な健康診断や人間ドックで行われる検査では、膵がんを見つけにくい場合があります。そのため、近年では新しいアプローチとしてリスク検査が注目されています。サリバチェッカーは、慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果をもとに開発された検査キットで、自宅で手軽にがんリスクをチェックできます。一度の唾液採取で肺がん、膵がん、胃がん、大腸がん、乳がん、口腔がんのリスクを AIが総合的に解析します。こうした検査を取り入れることで、自覚症状が出る前にリスクを把握し、早期の対応につなげることができます。

膵がんの早期発見のためには、こうしたリスク検査を上手に活用し、あわせて生活習慣の見直しなど、日常の中でできる対策を続けることが大切です。小さな一歩の積み重ねが、未来の健康を守ることにつながります。