「放射線」と聞くと、「がんになるのでは?」「体に悪いものでは?」といった不安を抱く方も多いのではないでしょうか。特に原子力事故や医療被ばくに関するニュースを見るたびに、漠然とした恐怖を感じてしまうのは自然なことです。

実際、放射線は目に見えず、日常生活ではその存在を実感しにくいため、「自分がどれだけ浴びているのか」「どのくらいで体に影響があるのか」などがわからず、不安につながってしまいます。

また一方で、医療現場ではレントゲンやCT、がん治療などで放射線が積極的に活用されているという現実もあります。このように、放射線は「危険なもの」というイメージと「役立つもの」という現実が混在しているため、正しく理解することが大切です。

この記事では、放射線とは何か、どんな種類があるのか、その仕組みや体への影響、発がんリスク、さらには医療への活用と副作用まで、わかりやすく解説します。

目次

放射線とは、科学的にいうと高いエネルギーをもち高速で飛ぶ粒子(粒子線)と、高いエネルギーをもつ短い波長の電磁波の総称です。目には見えませんが非常に強いエネルギーを持っています。

病院で骨を撮影するレントゲンで使われているX線も放射線の一種で、レントゲンはX線が人体を透過する性質を利用しています。また、私たちの周りには自然界から常に放出されている「自然放射線」が存在しており、普段の生活でも知らないうちに放射線を受けています。ここでは、放射線の主な種類とどこから来るのかを見てみましょう。

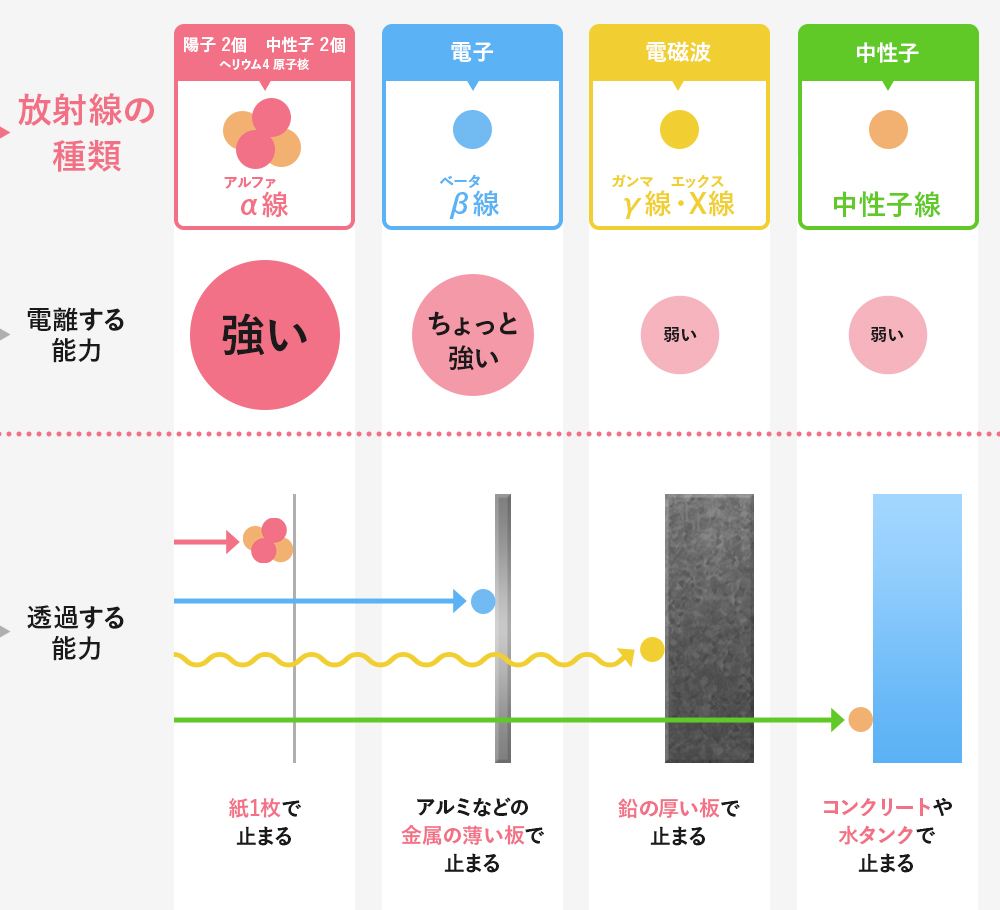

放射線にはいくつかの種類があり、それぞれ性質が異なります。主な放射線として、アルファ線(α線)、ベータ線(β線)、ガンマ線(γ線)、X線、中性子線の5つが挙げられます。

これらの放射線はそれぞれ飛ぶ距離や物質を通り抜ける力(透過力)が異なり、遮るために必要な物質も違います。 下の図は放射線の種類ごとの透過力の違いと主な特徴です。

ヘリウムの原子核(陽子2個・中性子2個)からなる重い粒子です。空気中では数センチメートル程度しか進まず、紙1枚で簡単に止まります。

原子核から放出される電子(ベータ粒子)で、アルファ線に比べると軽く高速です。空気中では数メートル飛ぶことができ、アルミニウム板などの薄い金属で遮蔽できます。

原子核や原子から放出される非常にエネルギーの高い電磁波です。透過力が非常に強く、多くの物質を貫通します。遮るには鉛の板やコンクリート壁など重厚な遮蔽体が必要です。

中性子という電荷を持たない粒子の流れです。透過力が極めて強く遮蔽が難しい放射線ですが、水やコンクリートなど水素を多く含む物質を使うと効果的に減速・遮蔽できます。

放射線は、発生源により「自然放射線」と「人工放射線」の二つに大別されます。

宇宙や地球など自然界に由来する放射線です。宇宙空間から地表に降り注ぐ宇宙線、大地の岩石や土壌に含まれるウランやトリウムなどの放射性物質が出す放射線、空気中の放射性ガス(ラドンなど)、そして食べ物に含まれるカリウム40など微量の放射性物質からの放射線がこれに当たります。

私たちは日常生活の中で常にこうした自然界からの放射線を浴びており、自分の体内にもごくわずかですが放射性物質が含まれていて放射線を出しています。

人間の活動によって人工的に生み出された放射線です。代表的なものは医療分野で利用される放射線で、レントゲン撮影(X線)やCTスキャン、がん治療の放射線などが挙げられます。また、原子力発電所では核分裂のエネルギーを利用する過程で放射線が発生します。

工業の分野でも、工場で金属部品内部の欠陥を検査するために放射線(透過写真)が利用されています。さらに農業では作物の品種改良、研究分野では実験への応用など、人々の生活の質を向上させる目的で様々な分野で人工放射線が活用されています。

放射線にはいくつかの特徴があり、これらの性質が医療や工業での利用を可能にする一方で、注意が必要な理由にもなっています。代表的な3つの性質は、「透過作用」「電離作用」「蛍光作用」です。

さらに、放射線の強さや放射性物質の性質を理解する上で大切なポイントとして、「距離による影響」「遮へい(しゃへい)による防御」「時間の経過による変化(半減期)」があります。放射線にはさまざまな性質があり、それらを正しく理解することで、安全に活用することができています。

透過作用とは、放射線が物質を通り抜ける性質のことです。放射線の種類によって、この透過力の強さ(通り抜けやすさ)は異なります。例えば、最も透過力の弱いアルファ線(α線)は紙一枚で止まりますが、透過力の強いガンマ線(γ線)やエックス線(X線)は鉛の厚い板でなければ遮ることが難しいほどです。

透過作用のおかげで、私たちはX線撮影によって体の内部を画像で見ることができます。X線は人の身体も通り抜けますが、骨のように密度が高い部分は通りにくく、筋肉や臓器など柔らかい組織は通りやすいため、その差がレントゲン写真の明暗として現れます。

このようにして、骨など硬い部分がはっきりと白い影として写り、内臓などは黒っぽく透けた像になるので、体内の様子を観察できるのです。

電離作用とは、放射線が当たった物質の原子から電子をはじき飛ばし、原子を電気が帯びた状態(イオン)に変えてしまう性質を指します。放射線が物質中を通過するときに、このような電離が起こることがあります。生物の細胞を放射線が透過する際にこの電離作用によってDNAに傷がつきます。

放射線によって細胞内のDNAが傷つけられると、細胞が正常に働かなくなったり、将来的にがんの原因になったりする可能性があります。また、一度に大量の放射線を浴びた場合には、急性の放射線障害が起きて体に重い障害(吐き気や脱力、脱毛、白血球の減少など)が現れることも知られています。

一方、この電離作用の性質は放射線を測定するためにも利用されています。放射線測定器の一つであるガイガーカウンター(GM管)は、放射線が管内の気体を電離させることで電流を発生させ、そのパルスを数える仕組みになっています。この原理によって放射線の強さ(放射線量)を知ることができるのです。

蛍光作用とは、放射線(あるいは紫外線)が特定の物質に当たったときに、その物質から光(蛍光)が出る現象のことです。身近な例では、昔の時計の針に塗られていた夜光塗料があります。これは塗料に含まれた放射性物質(ラジウム)から出る放射線が蛍光物質を光らせ、暗闇で文字盤が光るようにしたものです。

また、病院のレントゲン撮影で使われていた増感紙(蛍光板)は、X線が当たると光を発する仕組みになっており、フィルムを感光させて鮮明な画像を得るのに役立っていました。さらに、放射線を検出するシンチレーション検出器(シンチレーター)も蛍光作用の応用例です。シンチレーション式の放射線測定器では、放射線が当たると光を放つ物質を使い、そのわずかな光の瞬きを電気信号に変えて放射線を捉えています。

このように蛍光作用は、放射線の存在を目に見える形で知らせてくれる性質として、様々な装置や素材に活用されています。

放射線は距離が離れるほど弱くなる性質があります。放射線の量は距離の二乗に反比例して減るため、放射性物質から2倍離れると、受ける量は4分の1にまで下がります。これは、懐中電灯の光が遠くにいくほど弱く見えるのと似ています。

放射線には「物質を通り抜ける力(透過力)」があります。ただし、放射線の種類によって透過力は異なり、アルファ線は紙1枚で止まり、ベータ線はアルミニウムなどの薄い金属で止まります。ガンマ線やエックス線は透過力が非常に強いため、鉛や厚いコンクリートで遮る必要があります。歯のレントゲン撮影時に鉛のエプロンを着けるのは、この透過力を防ぐためです。

放射能は時間とともに減っていくという性質があります。これは「半減期(はんげんき)」と呼ばれ、放射性物質が出す放射線の強さが半分になるまでにかかる時間を指します。たとえば、ある放射性物質の半減期が10年なら、10年後には放射能の量が半分に減っているということです。

このように、放射線にはさまざまな性質があり、それらを正しく理解することで、安全に活用することができます。

放射線の健康影響には大きく分けて2種類あります。一つは確率的影響といい、将来がんなどの病気になるリスクが放射線量に応じて徐々に高くなる影響です。もう一つは確定的影響といい、短時間に一定以上の大量の放射線を浴びたときに必ず起こる急性症状です。

確定的影響には「しきい値」(これ以下の線量では症状が出ない線量)があり、しきい値を超えると線量が多いほど症状も重くなります。一方、確率的影響にはしきい値がなく、浴びた放射線量が多いほど将来の発症リスクが少しずつ上がります。ただし日常生活で受ける放射線量は微量で、確定的影響を起こすレベルではありません。

身近なシーンを例に目安となる線量を紹介します。

| 日本人が1年間に受ける自然放射線 | 約 2.1 mSv |

| 一般の人の年間線量限度(人工放射線) | 1 mSv / 年 |

| 胃のX線集団検診(バリウム検査) | 約 3 mSv / 回 |

| 胸部CTスキャン | 約 5〜30 mSv / 回 |

表中の単位「Sv」は人体が受けた放射線による影響の度合いを示す単位で「シーベルト」と読みます。「mSv」は「ミリシーベルト」で、1000mSvで1Svとなります。

これらは私たちが日常で経験する典型的な被ばく量で、この範囲の放射線では確定的影響は起こらず、確率的影響として将来の健康リスクがごくわずかに高まる可能性があるにとどまります。

確率的影響とは、放射線を浴びたことによって将来的にがんなどの病気になる可能性(確率)が高まる影響のことです。浴びた線量が多いほど将来がんになるリスクが少しずつ高くなると考えられていますが、たばこの喫煙と同様に「必ず起こる」とは限らず、あくまで確率が上がるだけです。

国際放射線防護委員会(ICRP)などの専門機関は、放射線による発がんリスク評価の目安として累積100 mSvという線量を一つの基準としています。100 mSvを超える被ばくでは、線量に比例してがんリスクが明らかに上昇することが分かっており、一方で100 mSvより低い被ばくではリスクの増加が統計的に確認できないほど非常に小さいからです。

実際、原爆被爆者の長年にわたる疫学調査からも、放射線を一定量以上浴びると将来のがん発症率が高まることが明らかになっています。したがって、無用な被ばくはできるだけ避けることが望ましいですが、低い線量であればリスクの上昇幅はごくわずかと考えられています。

確定的影響とは、一度に大量の放射線を浴びた場合に数日から数週間以内に現れる急性の健康影響です。一定の線量(しきい値)を超えて放射線を浴びると、必ず何らかの症状が出現し、さらに線量が多いほど症状は重篤になります。

しかし、このような極端な被ばくが起こるのは原子力発電所の事故など特殊な状況に限られており、一般の生活で経験することはまずありません。

以下の表では、短時間で浴びた放射線量とそれによって起こる主な症状の関係を一覧にしています。しきい値となる線量や、数Sv以上の高線量で現れる具体的な症状の目安を示したものです。

| 短時間で浴びた線量 | 体に現れる主な症状 |

| 100 mSv 未満 | 臨床症状は見られない |

| 500 mSv ~ | 末梢血液中のリンパ球の減少 |

| 1,000 mGy (1 Sv)~ | 10%の人で嘔吐、悪心が見られる |

| 3,500 mSv (3.5 Sv) ~ 5,000 mSv (5 Sv) | 半数の人が死亡 |

| 7,500 mSv (7.5 Sv) ~ | 100%の人が死亡 |

参考:https://www.r-info-miyagi.jp/r-info/column/column_7/

放射線を浴びると将来がんになる可能性があるのは事実です。しかし医療の現場では、放射線によるわずかなリスクよりも、それによって得られる診断・治療上のメリットのほうが遥かに大きいため、必要に応じて放射線検査や治療が行われます。

医師は被ばくによるデメリットより検査で得られるメリットが上回る場合にのみ実施を判断し、さらに被ばく線量もできる限り小さく抑える工夫がされています。例えばレントゲン写真やCT検査では、防護具の使用や機器の設定調整によって不要な被ばくを減らす対策が取られています。そのうえで得られる医療上の利益のほうが大きいので、必要な検査であれば安心して受けていただいて大丈夫です。

実際、「放射線被ばくをむやみに恐れるのではなく、正しく理解したうえで必要な検査を受けることが大切」です。過度に心配しすぎず、医師の説明を受けて適切な検査・治療を受けるようにしましょう。

放射線は細胞にダメージを与える性質があるため、人体に有害なものです。しかしその一方で、この性質を利用して放射線でがん細胞を破壊する治療も行われています。

放射線をがんに照射すると、がん細胞のDNAが損傷し、分裂・増殖できなくなるため、最終的に死滅させることができます。この放射線の性質を医療に応用したのが「放射線治療」です。体を切らずに治療できる放射線治療は、臓器の形や機能への影響が小さく、全身への負担も少ないという利点があります。

現在、放射線治療は手術や抗がん剤治療と並ぶ「がん治療の三本柱」の一つとされています。

放射線が体内の細胞に当たると、その細胞のDNAに傷(ダメージ)がつきます。この作用は正常な細胞にもがん細胞にも起こりますが、がん細胞のほうが受けたダメージから回復する力が弱いという特徴があります。そこで、放射線治療では一度に大量の放射線を照射するのではなく、「分割照射(ぶんかつしょうしゃ)」といって少しずつ何回にも分けて放射線を当てます。

1日ごとに区切って照射することで、正常な細胞には次の照射までに回復する時間を与えつつ、がん細胞にはダメージを蓄積させ続けて死滅させることができるのです。このように、放射線治療はがん細胞と正常細胞の回復力の差を利用して効果を上げています

放射線の当て方の違いによって、放射線治療は大きく「外部照射」と「内部照射」に分けられます。外部照射とは、機械を使って体の外から放射線をがんの部位に向けて照射する方法です。

それぞれの方法について、以下で代表的ながんの例とともに説明します。

外部照射では、リニアック(医療用直線加速器)などの装置を用いて、体の外から狙ったがんの部位に放射線を照射します。手術で体を傷つけずに体外から治療できるため、現在行われている放射線治療の中で最も一般的な方法です。

また、一方向から照射すると途中の正常組織への負担が大きくなるため、複数の方向から弱い放射線を当ててがんに線量を集中させる工夫も行われます。治療中に痛みや熱さを感じることはなく、1回の照射時間も5〜10分程度と短時間で済みます。

外部照射は多くの部位のがんに適用でき、例えば前立腺がん、肺がん、頭頸部がん、乳がんなど幅広く行われています。基本的に入院の必要はなく、通院しながら治療を受けることができます。

内部照射では、放射線を出す小さな「線源(せんげん)」と呼ばれる物質をがんの部位に直接入れて、内側からがん細胞を攻撃します。放射線を体内のがんに近づけて当てるため、がんの部分に集中的に照射でき、周囲の正常組織への影響を小さく抑えられる利点があります。

代表的な例としては、子宮がん(子宮頸部のがん)に対して、子宮や膣に専用の器具(アプリケーター)を挿入し、その中に線源を置いて内部から照射を行う治療があります。

また、前立腺がんでは、放射性の小さな粒(シード)を前立腺内に多数埋め込んで内部から照射する方法が行われています。さらに、舌がんの場合でも、手術で舌を切除せずに、舌の腫瘍に細い放射線源(イリジウム線や金粒子)を差し込んで治療を行うことがあります。

放射線治療には副作用(体への好ましくない影響)もありますが、その多くは放射線を当てた部分の周辺に限られて現れます。例えば、胸のがんに放射線を当てても頭の髪が抜けることはなく、照射した部位によって出やすい症状が異なります。

副作用が現れる時期には2種類あり、治療中から終了直後に出る「急性期(早期)反応」と、治療終了後しばらく経ってから出る「晩期反応」があります。急性期の副作用には、照射した皮膚の炎症(放射線皮膚炎)や粘膜のただれ(口内炎)、全身の倦怠感(だるさ)などがあります。これらは治療が終われば徐々に回復することが多い症状です。

一方、晩期反応として、放射線を受けた組織が硬く(線維化)なったり、臓器の機能が低下したりするといった症状がまれに現れることがあります。晩期の副作用は起こる頻度が低いものの、起きた場合には完全に元通りに治すことが難しい傾向があります。

しかし近年では、IMRT(強度変調放射線治療)という技術の進歩により、放射線をがんの形状に合わせて照射し、周囲の正常組織への影響を最小限に抑えることで、副作用をできるだけ減らす工夫がされています。

放射線と聞くと「体に悪いもの」という印象を持つ方が多いかもしれません。しかし、放射線にはさまざまな種類や特徴があり、私たちの身近な場所でも自然に存在しています。また、医療の現場ではX線やCTスキャン、がん治療などに欠かせない存在として活用されており、正しく使えば非常に有用なものでもあります。

放射線の体への影響には、将来的ながんリスクをわずかに高める「確率的影響」と、大量に浴びたときに確実に症状が出る「確定的影響」の2つがあります。ただし、日常生活で受ける放射線量はごくわずかであり、過度に不安を感じる必要はありません。医療現場でも、必要性やメリットが十分にある場合に限って、放射線を利用した検査や治療が行われています。

特にがん治療の分野では、放射線の力を利用してがん細胞を破壊する放射線治療が行われており、近年では副作用を最小限に抑える技術も進歩しています。つまり、放射線は「危険なもの」ではなく、「理解して上手に付き合うべきもの」といえるでしょう。

一方で、がんのリスクは放射線だけでなく、年齢や遺伝、生活習慣などさまざまな要因に影響されます。だからこそ、自分の体の状態やがんリスクを「知ること」が早期発見・早期治療への第一歩になります。

こうした背景のなかで注目されているのが、自宅で唾液を採取してがんリスクをチェックできる「サリバチェッカー」です。

この検査は、慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果に基づいて開発されており、唾液中の代謝物を超高感度分析装置とAI解析によって評価することで、特定のがんリスクを推定します。あくまで「がんの可能性を早期に知る」ためのスクリーニング検査ですが、検査結果に限らず、病院や専門家への相談のきっかけにもなります。

わずか数分の唾液採取で複数のがん種を一度にチェックできるため、病院に行く時間が取れない方や検査が不安な方でも利用しやすいのが特長です。がん家系の方や健康診断で異常を指摘された方には、予防的な検査として特におすすめです。

がんは早期に見つけるほど治療の選択肢も広がります。「今の自分は大丈夫」と思っていても、一歩踏み出すことで未来の安心につながるかもしれません。サリバチェッカーのような新しい選択肢も活用しながら、自分の健康と向き合っていきましょう。