「なんとなく疲れやすい」「立ちくらみがする」「顔色がよくない」――こうした体のサインを、ちょっとした不調として見過ごしていませんか?これらの症状は、もしかすると「貧血」が原因かもしれません。貧血は特に女性に多くみられる症状ですが、軽く考えられがちです。しかし、貧血の背景には重大な病気が隠れているケースもあります。

この記事では、貧血が起こるしくみや症状、主な原因と対処法、注意すべき病気との関連などについて、わかりやすく解説します。日々の不調を「いつものこと」で終わらせず、貧血について正しく理解することが、健康を守る第一歩になります。

目次

貧血は多くの人にとって身近な不調のひとつです。しかし、実際にどのような状態なのかを正しく理解している人は意外に少ないかもしれません。ここでは、貧血のしくみや症状について解説します。

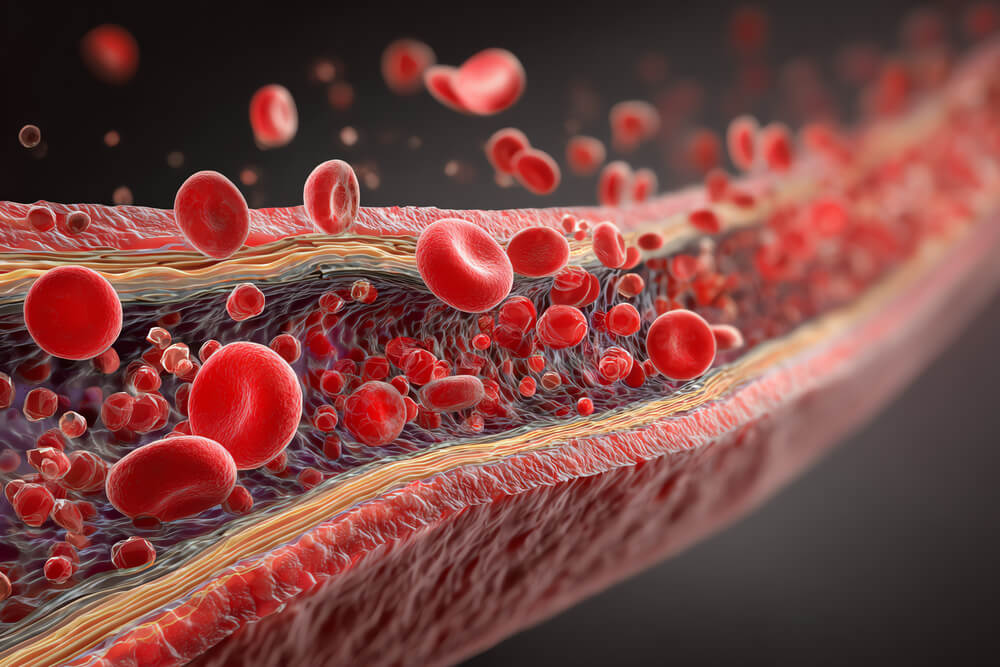

貧血とは、血液中の赤血球に含まれるヘモグロビン(Hb)の量が基準より低下した状態を指します。

WHO(世界保健機関)では15歳以上の男性で13 g/dL未満、女性で12 g/dL未満を貧血と定義しています。ヘモグロビンは酸素を全身へ運ぶタンパク質なので、その量が減ると体は「酸欠」になりやすく、動悸・息切れ・めまい・倦怠感などが起こります。

1.鉄不足(鉄欠乏性貧血)

ヘモグロビンの主材料である鉄が不足すると、酸素を運ぶ力の弱い赤血球しか作れません。日本では月経のある女性に多く見られます。

2.他の栄養欠乏(ビタミンB₁₂・葉酸など)

胃切除後や極端な偏食でビタミンが不足し、正常な赤血球が十分に作れなくなります。

3.慢性疾患・炎症

慢性腎臓病や関節リウマチ、がんなどの長期炎症は骨髄の造血機能を抑え、ヘモグロビン合成を妨げます。

4.赤血球そのものの異常・破壊

白血病や骨髄異形成症候群では骨髄が正常な赤血球を作れず、薬剤や自己免疫で赤血球が壊れる「溶血」でも貧血になります。

1.骨髄での造血低下

鉄・ビタミン不足や骨髄の病気で赤血球の“生産ライン”が減速。

2.血液の酸素運搬力低下

ヘモグロビンが不足し、全身の細胞に届く酸素が足りなくなる。

3.酸素不足への反応

心拍数や呼吸数が上がり(動悸・息切れ)、脳や筋肉が酸欠でめまい・倦怠感が出現。

4.代償と悪循環

心臓はさらに血液を送り出そうと負荷が増し、放置すれば心不全リスクも高まる。

「立ちくらみ=貧血」と限らず、起立性低血圧など別原因もあり、自己判断は禁物です。また、原因も1つとは限らない場合もあり、複数の要因が重なるケースも考えられるので、症状が続くときは医療機関で詳しい検査が必要です。

貧血になると、体内が酸素不足の状態になるため、次のような症状があらわれやすくなります。

これらは、疲労や風邪などの症状とも似ているため見過ごされがちです。特に、軽度の貧血では自覚症状があらわれないこともあるため、注意が必要です。

貧血にはいくつかの種類があり、原因や治療法も異なります。ここでは、代表的な貧血のタイプと治療・対処法を紹介します。

鉄欠乏性貧血は最も多い貧血のタイプで、ヘモグロビンの主成分である「鉄分」が不足することで起こります。

主な原因には、月経や出産による出血、偏った食事、ダイエット、妊娠、消化管(胃・十二指腸など)の出血、子宮筋腫などの婦人科系疾患による出血などがあります。特に女性や妊婦、早産児、乳幼児などに多くみられます。

男性や閉経後の女性では、消化管からの出血が原因となることが多く、黒い便や血便がある場合は消化器内科の受診が必要です。

治療には、鉄分を多く含む食事や、必要に応じて鉄剤(飲み薬、注射)による補充が行われます。

再生不良性貧血は、血液をつくる骨髄の機能が低下し、赤血球だけでなく白血球や血小板も減少する病気です。そのため、貧血に加えて、出血しやすい、あざができやすい、感染症にかかりやすくなるといった症状もあらわれることがあります。

再生不良性貧血は、薬物療法や造血幹細胞移植などの専門的な治療が必要です。

溶血性貧血は、赤血球が通常より早く壊されてしまうことで起こる貧血です。自己免疫疾患や感染症、遺伝性の疾患などさまざま原因があり、比較的進行が早く、短期間で症状が悪化することもあります。

溶血性貧血では、ステロイド薬や免疫抑制薬の使用、輸血などによる治療が行われます。

巨赤芽球性貧血は、ビタミンB12や葉酸が不足し、赤血球が正常に成熟できないことで起こる貧血です。原因には、栄養不足や偏った食生活、消化器の病気、胃の全摘出手術などがあります。

巨赤芽球性貧血の治療は、ビタミンB12や葉酸を補うことが基本となります。

腎性貧血は、慢性腎臓病の合併症として多くみられます。腎臓は、赤血球をつくるのに必要な「エリスロポエチン」というホルモンを分泌していますが、腎機能が低下するとこのホルモンが不足し、赤血球が十分につくられなくなります。

治療には、エリスロポエチン製剤や鉄分の補充が用いられます。

貧血は自覚しづらいことも多く、一時的な不調として軽視されがちですが、深刻な病気が原因となっている可能性もあります。日頃から体の変化に注意し、セルフチェックを行いましょう。

次に挙げる症状も、実は貧血のサインかもしれません。

これらの症状は一見、貧血とは関係ないように思えるかもしれませんが、酸素不足のサインである可能性があります。気になる症状がある場合は、早めに医療機関で相談しましょう。

日常の中でできる簡単なチェック方法を紹介します。気になる変化があれば、早めの受診が大切です。

鏡を見ながら下まぶたを軽く下に引き、内側の色を確認しましょう。健康な状態なら赤い色をしていますが、貧血の可能性があると白っぽく見えることがあります。

爪が薄くて割れやすくなっていたり、反り返っていたりしないかを確認してみましょう。爪の色が白っぽくなっている場合も、貧血のサインの場合があります。

健康な舌は赤みを帯び、しっとりとしています。貧血があると、舌の表面がつるっとしたり、平らになったりすることがあります。痛みや違和感がある場合も注意が必要です。

貧血は、栄養不足や月経といった身近な原因だけでなく、がんなどの重大な病気が関係していることもあります。このような貧血は、早期に適切な対応をしなければ、深刻な健康リスクにつながるおそれもあります。

胃、腸など消化器にできるがんでは、腫瘍から少量の出血が続くことがあります。この出血が続くと体内の鉄分が失われ、鉄欠乏性貧血を引き起こすことがあります。

また、子宮がんや膀胱がんなどの婦人科系・泌尿器系のがんでも、持続的な出血により慢性的な貧血を起こすことがあります。

白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの血液のがんでは、骨髄の正常な造血機能が妨げられ、赤血球がつくられにくくなります。また、がんが骨髄に転移した場合にも、重い貧血が生じる場合があります。

体内にがんがあると、慢性的な炎症が起こり、「サイトカイン」と呼ばれる物質が分泌されます。サイトカインの影響で鉄の利用が妨げられたり、赤血球の寿命が短くなったりして、貧血が生じることがあります。

貧血は誰にでも起こりうるものですが、次のような特徴を持つ方は特に注意が必要です。

女性は月経により定期的に出血があるため、男性に比べて鉄分が不足しやすくなります。さらに、妊娠中は胎児の成長に多くの葉酸や鉄分が必要となるため、貧血のリスクが高まります。また、授乳中も母乳を通して鉄が消費されるため、積極的に鉄分を取り入れることが必要です。

過度なダイエットで食事量を制限している方、肉や魚などの動物性食品を摂らないヴィーガン・ベジタリアンの方、インスタント食品や加工食品ばかりの食生活を送っている方は、鉄分やビタミンB12が不足しやすく、貧血のリスクが高くなります。

胃や腸に疾患があると、出血や栄養の吸収障害によって、鉄分が不足しやすくなります。特に、クローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患は、貧血になりやすいとされています。また、胃の切除手術を受けた方も、鉄の吸収がうまくできなくなることがあるため注意が必要です。

日常的に激しい運動を行っている方は、発汗による鉄の損失や、運動による激しい衝撃で赤血球が壊れやすくなること、筋肉量の増加により必要な鉄分が増えることなどから、鉄欠乏性貧血になりやすい傾向があります。このような貧血は「スポーツ貧血」とも呼ばれています。

貧血は、日々の生活習慣を見直すことで予防・改善が期待できます。特に食事の工夫は、手軽にはじめやすく効果も大きいため、次のポイントを意識してみましょう。

鉄には「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2種類があります。動物性食品に含まれるヘム鉄は、非ヘム鉄よりも3~10倍ほど吸収率が高いのが特徴です。

| ヘム鉄を多く含む食品 | 非ヘム鉄を多く含む食品 |

| ・豚のレバー、牛ヒレ肉、豚もも肉、鶏もも肉など・あさり、かき、かつお、さんま、さば、まぐろなど | ・ほうれん草、小松菜、青梗菜、枝豆など・ひじき、わかめ、のりなどの海藻類・納豆、豆腐、おからなどの大豆製品・プルーン |

鉄分は、ビタミンCと一緒に摂ることで吸収されやすくなります。ビタミンCは、レモンやオレンジ、キウイ、柿、いちごなどの果物や、ブロッコリー、ピーマン、かぼちゃなどの野菜に多く含まれています。

また、肉や魚、卵、乳製品などの動物性たんぱく質も鉄の吸収を助けるため、鉄分を含む食品と組み合わせて摂るのがおすすめです。

一方で、鉄の吸収を妨げる成分もあります。たとえば、タンニンを多く含むコーヒーや紅茶、緑茶などは、食事中や食後すぐの摂取は控えるのが望ましいでしょう。

また、穀物や豆類に含まれるフィチン酸、ほうれん草やたけのこなどに含まれるシュウ酸も、鉄の吸収を阻害する要因となります。これらの食品を完全に避ける必要はありませんが、摂りすぎには注意し、バランスの取れた食生活を意識することが大切です。

貧血が続いている場合、その原因は必ずしも栄養不足や生活習慣だけとは限りません。中には、がんなどの重大な病気が関係していることもあるため、軽視せず早めの対応が大切です。

たとえば、胃がんや大腸がんなどの消化管のがんでは、出血によって貧血を引き起こすことが知られています。しかし、これらのがんは、初期には自覚症状がみられないことも多く、気づいたときには進行しているケースも少なくありません。だからこそ、貧血というサインを見逃さず、その背景にあるリスクに気づくきっかけにすることが重要です。

「サリバチェッカー」は、慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果をもとに開発された、複数のがんのリスクを評価できる検査キットです。唾液に含まれる微量な代謝物を、超高感度の分析機器で測定し、その結果をAIが解析することで、現在のがんリスクを総合的に判定します。

胃がんや大腸がんなどの複数の主要ながんが検査対象となっており、一度の検査で複数のがんに対するリスクを同時に確認できるのが特長です。また、専用キットを使って自宅で唾液を採取し、ポストに投函するだけなので、医療機関に行く時間が取れない方や気軽にがんのリスクを確認したい方にもおすすめです。

貧血という小さなサインから、将来の大きな病気に気づくこともあります。健康を守る第一歩として、サリバチェッカーを活用してみてはいかがでしょうか。