健康診断や人間ドックでポリープがあると指摘されると、不安を感じる方も少なくありません。ポリープとは、体の内側の粘膜にできる“こぶ”のような組織の盛り上がりを指します。多くのポリープは良性で、すぐに健康に大きな影響を及ぼすことは少ないですが、種類や部位によっては将来的にがんに進行することもあります。そのため、医師の判断のもと、適切に対処することが大切です。

この記事では、ポリープの種類やできやすい部位、症状、ポリープの予防するための体質改善などについてくわしく解説します。ポリープを正しく理解し、健康管理に役立てましょう。

目次

ポリープとは、皮膚や粘膜の表面が一部盛り上がりった状態を指します。大きさは数ミリから数センチまでさまざまで、形もきのこ状やいぼ状、ほぼ平らなものなどさまざまです。

ポリープの多くは良性で、治療をせずに経過観察となる場合もあります。しかし、中には時間の経過とともにがん化するリスクがあるものもあるため、注意が必要です。

ポリープは消化管を中心に発生することが多く、特に大腸や胃で見つかることが多いです。大腸では、直腸からS字結腸にかけての部位に多く発生し、全体の60%以上を占めるといわれています。また、胃や食道にできる場合もあるほか、胆のうや鼻腔、声帯、子宮など消化管以外でも発生することがあります。

ポリープは大きく、「非腫瘍性」と「腫瘍性」に分類されます。

非腫瘍性のポリープは、細胞が増えているものの、周囲の組織を壊したり他の臓器に転移したりする性質はなく、そのままにしていても問題ないとされています。

一方、腫瘍性のポリープは、さらに「良性」と「悪性」に分類されます。良性ポリープは「腺腫」と呼ばれ、常には時間の経過とともにがんに変化する可能性があるタイプもあるため注意が必要です。

悪性ポリープは、いわゆる「がん」です。がん化した細胞は周囲の組織に広がったり、血液やリンパを通じて他の臓器に転移したりする可能性があるため、早期発見と適切な治療が重要です。

ポリープは発生する部位によって症状や原因が異なり、できやすい人の特徴にも違いがあります。ここでは代表的な「大腸ポリープ」「胃ポリープ」「子宮ポリープ」「胆のうポリープ」について解説します。

大腸ポリープの約8割は良性のポリープ(腺腫)ですが、将来的にがん化する可能性もあるため注意が必要です。

大腸ポリープは初期には自覚症状がほとんどありませんが、できる部位や大きさ、性質によっては、以下のような症状があらわれることがあります。

大腸ポリープのできる主な原因は以下が挙げられます。

大腸ポリープができやすい人の特徴は以下の通りです。

胃ポリープには、胃底腺ポリープや過形成性ポリープがあります。自覚症状はほとんどなく、内視鏡検査やバリウム検査で偶然発見されることが多いです。

胃ポリープは一般的に無症状ですが、ポリープが大きくなったり、慢性胃炎などを合併したりすると、以下のような症状があらわれることがあります。

・胃もたれ・腹部の不快感:慢性胃炎による症状としてあらわれることがある

・貧血の症状:大きなポリープからの出血による生じることがある

・腹部膨満感:大きなポリープが食事の通り道を妨げ、おなかの張りを感じることがある

・黒色便(タール便):ポリープからの出血量が多い場合にみられることがある

胃ポリープは種類により原因が異なり、それぞれ以下のような原因が考えられます。

過形成性ポリープ

炎症が原因で、特にピロリ菌が関連していることが多い。

胃底腺ポリープ

炎症のない粘膜から発生する。明確な原因は明らかになっていないが、長期間の胃酸抑制薬(プロトンポンプ阻害薬)の服用が関与する可能性が報告されている。

胃ポリープの種類によって、できやすい人の特徴も異なります。

過形成性ポリープ

胃底腺ポリープ

子宮ポリープは子宮内膜や子宮頸管に発生します。

初期には自覚症状がないことが多いですが、以下のような症状があらわれることがあります。

明確な原因は解明されていませんが、以下の要因が関与する可能性が指摘されています。

子宮ポリープができやすい人の特徴は以下の通りです。

胆のうは、肝臓と十二指腸をつなぐ胆管の途中にある袋状の臓器で、胆汁とよばれる液体がたまり、消化に関与しています。胆のうポリープには、良性のコレステロールポリープと腺腫性ポリープがあります。

ほとんどは自覚症状がありません。ただし、胆石などを合併している場合や、胆のうがんへと進行している場合には、以下の症状があらわれることがあります。

解明されていませんが、以下の要因が関与する可能性が指摘されています。

胆のうポリープができやすい人の特徴は以下の通りです。

ポリープは多くの場合良性ですが、できる部位や大きさによって治療方法は異なります。とくに大腸ポリープはがん化のリスクが高いため、切除されることが一般的です。

一方で、がん化リスクが低いポリープは経過観察となる場合もあります。通常、大きさが6㎜以上の場合は切除が検討されますが、5㎜以下でもがんが疑われる場合には切除されます。

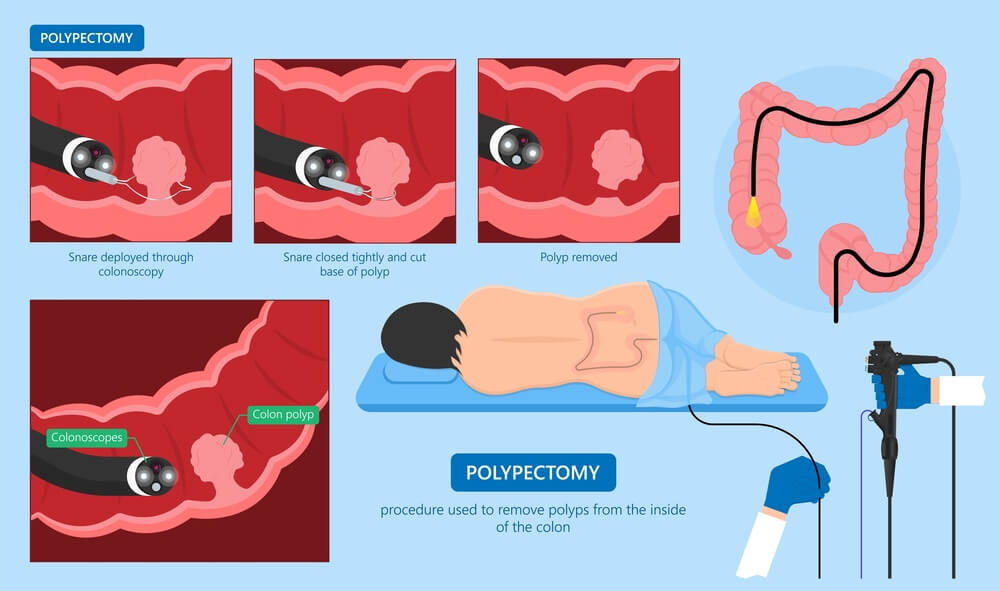

ポリープ切除で最も一般的に行われる方法です。根元にくびれのあるポリープに対して、内視鏡の先端から「スネア」と呼ばれるワイヤーの輪を出し、引っ掛けて締め付け、電気で焼いて切除します。手術時間が短く、体への負担も比較的小さいことが特徴です。

ポリペクトミーでは切除できない大腸ポリープや早期の大腸がんに用いられる治療法です。平坦なポリープの場合、根元に生理食塩水を注入して浮き上がらせ、スネアをポリープにかけて焼き切ります。

EMRでは切除が難しいポリープやがんに対して行われる治療法です。粘膜下層に生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムを注入して浮き上がらせ、専用の電気メスで病変をはがすように切除します。

ポリープを切除した場所は小さな傷になり、炎症によって腹部の不快感や痛みが生じることがあります。また、内視鏡検査で注入した空気や炭酸ガスによって、術後に腹部の張りを感じる場合もあります。

痛みの程度や期間は、ポリープの種類や大きさ、切除方法、体質によって異なりますが、通常は数日から1週間程度で落ち着くことがほとんどです。術後は無理をせず安静に過ごすことが回復を早めます。出血や発熱などいつもと違う症状があらわれた場合は、切除を受けた医療機関に速やかに相談するようにしましょう。

ポリープを完全に防ぐ方法は確立されていませんが、生活習慣や食生活を見直すことで発生リスクを下げることが可能です。

野菜や果物、海藻などの食物繊維を豊富に含む食品をバランスよく摂ることで、腸内環境が整い、便通が改善されます。これにより、腸内の炎症リスクも低減でき、ポリープの発生するリスクを下げる効果が期待できます。

動物性脂肪や高脂肪の食事は腸内の炎症を促進し、胆汁中のコレステロール濃度を高めることがあるため、過剰に摂取しないようにしましょう。

また、納豆やヨーグルト、味噌などの発酵食品を取り入れることで腸内の善玉菌が増え、腸内フローラのバランスが整います。これにより腸の健康が維持し、ポリープ発生のリスクを抑えることが期待できます。

ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、腸の蠕動(ぜんどう)運動を活発にし、便通を促進します。定期的に運動することで腸内の老廃物が排出されやすくなり、腸内環境が整うため、大腸ポリープの予防につながります。

肥満、特に内臓脂肪の蓄積は、体内で慢性的な炎症を引き起こし、ポリープの発生やがん化リスクを高めます。バランスのよい食事と運動で適正体重を維持することが大切です。

喫煙は多くの発がん物質を体内に取り込むことになり、大腸ポリープやがんのリスクを高めます。過度の飲酒は肝臓や胆嚢に負担をかけるため、節酒を心がけることが重要です。喫煙や飲酒の習慣を見直すことは、ポリープ予防だけでなく、全身の健康維持にもつながります。

毎日の食事や運動を通じて排便のリズムを整えることは、腸内環境を良好に保つうえで重要です。便秘を防ぐことで、大腸ポリープのリスクを抑えることが期待できます。

ここからは、ポリープについてよくある質問に回答していきます。

はっきりとした原因はわかっていませんが、加齢、慢性的な炎症、生活習慣の乱れ、ホルモンの影響、遺伝的要因など、複数の要因によって発生すると考えられています。

すべてのポリープが健康に重大な影響を与えるわけではありませんが、中にはがん化リスクがあるものもあります。特に大腸にできる良性ポリープ(腺腫)は、放置すると将来的に大腸がんに進展する可能性があります。そのため、ポリープが見つかった場合は、良性であっても医師の指示に従い、適切に対処することが重要です。

ポリープ切除後に使用される止血用クリップは、通常数日から1週間ほどで自然に外れ、便と一緒に体外へ排出されます。クリップが外れるまでは、切除部位が完全に治癒していないため、食事や生活面で注意が必要です。

ポリープの多くは良性ですが、中には将来的にがんに進展する可能性があるものもあります。そのため、定期的に健康状態を確認し、早期に異常を発見することが大切です。日常の健康診断に加え、自分のリスクを把握できる方法を取り入れることで、未然に対策を講じることができます。

最近では、自宅で手軽にがんリスクを確認できる検査キットが注目されています。「サリバチェッカー」は、慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果に基づいて開発され、唾液を採取するだけで複数のがんのリスクを評価することができる検査キットです。唾液に含まれる微量な代謝物を高感度の分析機器で測定し、その結果をAIが解析することで、現在のがんリスクを総合的に判定します。

サリバチェッカーの特長は、胃がんや大腸がんなどの主要ながんを、一度の唾液採取で同時に確認できることです。専用キットを使って自宅で唾液を採取し、ポストに投函するだけで完了するため、医療機関に行く時間が取れない方や、気軽にがんのリスクを確認したい方にもおすすめです。

検査結果でリスクが高いと判明した場合には、早めに専門医の診察や精密検査を受ける判断材料として活用できます。日常の健康診断と組み合わせることで、自分自身や家族の健康管理をより計画的に行うことが可能です。